Archiv

Wir, die Objektiven vom 10. März 2025

Lesefrucht vom 23. Dezember 2025

Mein kleiner Laden vom 3. Dezember 2025

Eskapismus vom 26. November 2024

Treu gedient vom 9. November 2024

Allgemeiner Trend vom 17. Oktober 2024

Immer wieder Österreich! vom 1. Oktober 2024

Silbenakrobatik vom 24. September 2024

Wieder an Bord vom 29. Juli 2024

Mit der Natur versöhnt vom 4. Juni 2024

Radio Pigafetta vom 9. Mai 2024

Alle Räder stehen still, wenn der böse Marder will vom 8. Mai 2024

Sammlerstück vom 12. April 2024

Verbrenner vom 2. April 2024

Usern von Online-Foren zur Warnung vom 20. März 2024

Kriegsversehrt vom 23. Februar 2024

Die Remigration der Mauren vom 29. Januar 2024

Verraten und verkauft vom 15. Januar 2024

Mein Lieblingsfest (Tribute to Christoph & Lollo) vom 16. Dezember 2024

Die vielen Leben des Oscar Koelliker vom 16. November 2023

Von Zeit zu Zeit seh ich vom 25. Oktober 2023

Ka-em-ha vom 6. Oktober 2023

Was lange gärt, wird endlich Wut vom 21. September 2023

Maschinenpark vom 5. September 2023

Der Brotfachverkäufer*in vom 3. August 2023

So grün, wenn Spaniens Blüten vom 30. Juli 2023

Schlieren der Schöpfung vom 2. Juli 2023

Penem et circenses vom 7. Juni 2023

Copy if you can vom 17. Mai 2023

Populisten vom 17. April 2023

Der Rechner Fantasie vom 1. April 2023

Die großen Gräben vom 20. März 2023

Minimalinvasiv vom 14. März 2023

Klingt Sägelärm vom Forste vom 8. März 2023

Business-Kollektion vom 27. Februar 2023

Der mit dem Hund tanzt vom 15. Februar 2023

Normalerweise vom 13. Februar 2023

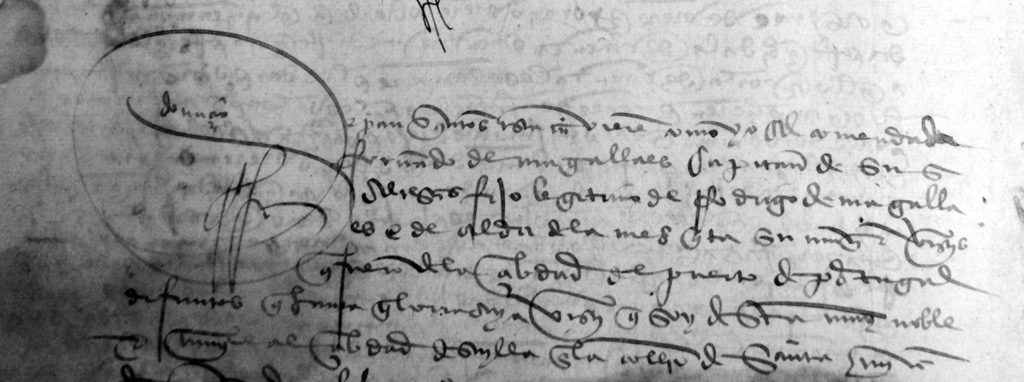

Adiós, Magellan! vom 31. Januar 2023

In memoriam Heinz Erhardt vom 29. Dezember 2022

Das Mäusekrematorium vom 12. Dezember 2022

Schein oder nicht Schein vom 15. November 2022

Sie wollen wieder schießen (dürfen) vom 5. Oktober 2022

Auf der Matte am Morgen vom 6. September 2022

Friede den Hütten! vom 24. August 2022

Abschnitt 4 EuGVVO ist nicht anzuwenden vom 21. Juni 2022

Mit dem Hundeschlitten zum Stephansdom vom 9. Mai 2022

Meine Arbeit vom 4. April 2022

Wer eine Meise hat vom 15. März 2022

Völkerfreundschaft im Klassenzimmer vom 21. Februar 2022

Omikron vom 7. Februar 2022

Ewig bleibt im Ohr der Klang vom 3. Januar 2022

Auf der Suche nach Hans vom 23. Dezember 2021

Impfen und Freiheit vom 24. November 2021

Überlegungen zur bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs vom 21. September 2021

Alles gut vom 8. September 2021

Shisha-Kohle an Bord vom 25. Juli 2021

Land der Autoholiker vom 30. Juni 2021

Mit Magellan und Pigafetta (noch nicht) nach Reutlingen vom 21. Juni 2021

Hitler, Magellan und Stefan Zweig vom 21. Mai 2021

Wunder für die Augen: Islamische Weltkarten vom 26. April 2021

Frosch oder Vogel? vom 19. April 2021

Zeichen der Zeit vom 28. März 2021

Dieses Spiel geht nur zu zweit vom 8. März 2021

Skifoan! vom 22. Februar 2021

Hauptsache gesund vom 22. Februar 2021

Pigafetta im Radio vom 12. Januar 2021

Maßloses Wünschen vom 22. Dezember 2020

Weiße Götter, braune Naturkinder vom 26. November 2020

Was 11.000 Jungfrauen mit einem Kap in Argentinien zu tun haben vom 20. Oktober 2020

An Bord mit Magellan vom 21. September 2020

1000 Jahre Globalisierung? vom 31. August 2020

Neues von Pigafetta vom 19. Mai 2020

Verdachtsunabhängige Kontrolle vom 17. April 2020

Der Heilige Hiob auf Timor vom 23. März 2020

Autorenlesung in Entringen vom 28. Januar 2020

„… dass wir die gesamte Rundung der Welt entdeckt haben.“ vom 12. Dezember 2019

Erste Erdumrundung on air vom 13. September 2019

Ein halbes Jahrtausend vom 13. August 2019

Spektroskopie vom 24. Juni 2019

Das Pigafetta-Projekt vom 3. Juni 2019

Werk.Gänge vom 18. Mai 2019

Ankündigung: Lesung bei München vom 24. April 2019

Schall und Rauch vom 31. März 2019

Magellan-Mythen vom 8. März 2019

Buch ahoi! vom 13. Februar 2019

Der (un)romantische Magellan vom 28. Januar 2019

>> nach oben

Wir, die Objektiven

Veröffentlicht am 10. März 2025

Als regelmäßiger Konsument dieser Reality-Show namens „Politik“ komme ich mir derzeit vor wie in dem alten Witz, wo einer sagt: Setz dich erstmal ruhig hin und atme tief durch, es könnte schlimmer kommen, und du setzt dich ruhig hin, atmest tief durch, und es kommt schlimmer.

Dabei hat das ganze etwas Gespenstisches, weil der Alltag in unseren Wohnungen und Büros scheinbar unbeschadet weitergeht – wie an jenem 11. September, als wir vor dem Fernseher zusahen, wie die zwei Türme einstürzten. So können wir jetzt live dabei zuschauen, wie das Kartenhaus aus Heuchelei und Illusionen, das wir „Weltordnung“ nannten und von dem wir meinten, es sei in Stein gemeißelt, auseinanderfliegt.

Schon einmal habe ich eine Zeit erlebt, in der sich die Ereignisse derart überschlugen, dass ich kaum hinterher kam: nach dem 9. November 1989, als die Mauer über Nacht zerbröckelte und mit ihr die Weltordnung, die sie symbolisierte.

In der Erinnerung vieler Leute – auch solcher, die sie wie meine Tochter nicht selbst erlebt haben – ist diese Zeit mit positiven Gefühlen verbunden: eine Zeit des Aufbruchs, der Hoffnungen, grenzenloser Freiheit. Aus heutiger Perspektive erkennt man eher eine Epoche des Leichtsinns, der ungenutzten Chancen und falschen Versprechungen.

Die Wiedervereinigung und das Internet waren für meine Generation wohl die größten Umwälzungen jener Jahre. Beide wurden mit geradezu millenaristischer Euphorie gefeiert. Beide haben sich als demokratiepolitische Desaster erwiesen. Und die dritte große Hoffnung, nein, eigentlich gewisse Erwartung meiner Generation – Europa? Immerhin, die Union gibt es noch.

In meiner persönlichen Erinnerung sind die Jahre Ende der 80er, Anfang der 90er alles andere als rosarot getönt. Die Dynamik des Umbruchs damals verunsicherte mich, ebenso die Gewalt, die mit ihm einherging. Der auf einmal wieder grassierende Nationalismus in Deutschland, in Osteuropa. Brennende Asylantenheime, „Glatzenstress“ nachts auf den Straßen. Boom der organisierten Kriminalität. Die Sorge: Was wird aus den sowjetischen Atomwaffen? Krieg im zerfallenden Jugoslawien, Krieg in der zerfallenden UdSSR: Bergkarabach, Abchasien, Südossetien. Tschetschenien. Islamismus und Staatsterror in Algerien. Und schließlich: Ruanda.

Während des Bosnienkriegs ab 1992 nahm die Dichte an Horrormeldungen derart zu, dass ich monatelang gar keine Nachrichten mehr verfolgte. Das ging damals leichter als heute, vor allem wenn man wie ich keinen Fernseher hatte. Aber die Augen vor der Welt und ihren Gefahren zu verschließen, ist auf Dauer auch keine Lösung.

Ist die Welt heute gefährlicher als vor dreißig Jahren? Für uns Mitteleuropäer wahrscheinlich ja. Dennoch sind Illusionen etwas, dessen Verlust ich nicht beklagen kann. So übertrieben ich damals den Optimismus meiner Zeitgenossen fand, so kleinmütig finde ich heute ihren Pessimismus. Wir wissen nicht, wie die Geschichte ausgeht. Wir wussten es noch nie.

Aber wir wissen, was auf dem Spiel steht. Frieden ohne Freiheit ist wertlos. Und Freiheit ohne Gerechtigkeit ist Tyrannei. Nehmen wir uns ein Beispiel an den Menschen in der Ukraine, die seit Jahren gegen das Unrecht kämpfen. Ihre Niederlagen nämlich beweisen nichts, als dass sie zu wenige sind …

Lassen wir die Ukraine nicht im Stich!

>> nach oben

Lesefrucht

Veröffentlicht am 23. Dezember 2024

„Man braucht sich vor den wilden Männern nämlich nie zu fürchten. Je mehr wirklich in ihnen steckt, desto eher bequemen sie sich den wirklichen Verhältnissen an, wenn man ihnen Gelegenheit dazu gibt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon aufgefallen ist, aber es hat noch nie eine Opposition gegeben, die nicht aufgehört hätte, Opposition zu machen, wenn sie ans Ruder gekommen ist; das ist nämlich nicht bloß so, wie man glauben könnte, daß es sich von selbst versteht, sondern das ist etwas sehr Wichtiges, denn daraus entsteht, wenn ich mich so ausdrücken darf, das Tatsächliche, Verläßliche und Kontinuierliche in der Politik!“

Graf Leinsdorf („Se. Erlaucht“)

>> nach oben

Mein kleiner Laden

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024

Stellen sie sich diesen Webauftritt vor wie einen jener kleinstädtischen Läden, deren Auslagen man ansieht, dass die Inhaber schon länger nicht mehr in ihr Geschäft investiert haben: das Schaufenster leicht trübe, die Fotos verblichen, die spärlichen Waren nicht mehr der neuste Schrei, aus dem Postkasten quillt Werbung, und die eigenartigen Öffnungszeiten künden weder von reger Nachfrage noch von ausuferndem Arbeitseifer.

Leben können die davon nicht, denkt vielleicht, wer an einem solchen Laden vorbeigeht, und dass die Eigentümer – müssten sie Miete zahlen, hätten sie längst zugesperrt – wohl bald in Pension gehen. Letzteres trifft in diesem Fall nicht zu (und wird angesichts meiner Rentenprognose auch nie eintreten), ersteres durchaus. Aber das mit dem mangelnden Arbeitseifer würde ich doch gern richtigstellen.

Hinter dem Laden befindet sich eine kleine Werkstatt, mit einem Ofen, Bücherregalen und einem Schreibtisch, an dem der Besitzer Tag für Tag seinem Handwerk nachgeht. Hin und wieder arbeitet er auf Bestellung, das ein oder andere Stück kommt in die Auslage, manches wieder ist nur für den Hausgebrauch. Und dann ist da noch das große Werk, an dem er seit Jahr und Tag spinnt und webt und von dem er nicht weiß, ob er es jemals vollenden wird.

Wer öfters vorbeikommt und vor dem Schaufenster stehen bleibt, wird bemerken, dass die Auslage sich immer wieder verändert. Ab und zu wird aufgeräumt, neue Dinge kommen hinein, und manchmal kann man abends sogar Licht sehen, das in der Werkstatt brennt und durch einen Türspalt in den Ladenraum fällt.

>> nach oben

Eskapismus

Veröffentlicht am 26. November 2024

Es gibt genügend Ungemach auf Erden Und Dinge, die den Tag dir bald vergrämen. Die Medien sind voll von düstern Themen, Die Welt ein Dorf mit lauter Krisenherden. Sie wollen nicht ganz ernst genommen werden, Doch ihre Gegner müssen sie ernst nehmen, Und rühren sie dich auch nicht gleich zu Tränen, So werden sie den Tag dir nie verderben. Wenn du mal ein Problem hast, brauchst du nur Das A-Team einzuschalten. Hannibal Hat immer einen Plan, und mit Bravour Tun Faceman, Murdock und B.A. ganz schnell, Was nötig ist – der Rest ist Action pur. Und schon ist meine Stimmung wieder hell.

>> nach oben

Treu gedient

Veröffentlicht am 9. November 2024

Dass angesichts der Wiedervereinigung keine Euphorie angebracht war, haben trotz ihrer Jugend hellsichtige Geister wie ich schon 1990 geahnt. Unsere größte Sorge war damals, dass liebgewonnene Errungenschaften der in der DDR entfalteten Produktivkräfte nun abgewickelt würden: etwa die real-existierende Satirezeitschrift „Junge Welt“, die Briefmarken mit den aufmunternden Parolen und vor allem natürlich die köstliche Koffeinbrause „Club-Cola“.

Denn die meisten DDR-Bürger wollten erklärtermaßen ja keine Freiheit, sondern „Marlboro, Golf GTI und ’nen Videorecorder“. Doch wir haben den Kapitalismus unterschätzt. Er ist in der Lage, alles, aber auch wirklich alles in Waren zu verwandeln, also nicht nur profane Dinge wie Gesundheit, Bildung und Liebe, sondern auch die Erinnerung an das real-existierende Glück hinter sozialistischen Mauern.

Denn die meisten DDR-Bürger wollten erklärtermaßen ja keine Freiheit, sondern „Marlboro, Golf GTI und ’nen Videorecorder“. Doch wir haben den Kapitalismus unterschätzt. Er ist in der Lage, alles, aber auch wirklich alles in Waren zu verwandeln, also nicht nur profane Dinge wie Gesundheit, Bildung und Liebe, sondern auch die Erinnerung an das real-existierende Glück hinter sozialistischen Mauern.

So kommt es, dass sich diese Erinnerung heutzutage mit einer breiten Palette von Konsumartikeln pflegen lässt, die Markennamen von ehemaligen Ostprodukten tragen und dank Internet nun auch im Westen käuflich sind: Halloren-Kugeln, Rotkäppchen „Mocca Perle halbtrocken“, Rasierwasser „TÜFF ROT“ und und und. Auch Club-Cola wird weiter produziert, wenn auch „Nicht für jeden. Nur für uns.“

Selbst wenn es sich um einen Nischenmarkt handeln mag: Studiert man das Angebot von spezialisierten Online-Händlern wie „ossiladen.de“, gewinnt man den Eindruck, dass der Sozialismus sich 2024 einer Produktivität und Nachfrage erfreut, die ihm vor 1989 versagt blieben. Wie viele der damals 2,7 Millionen NVA-Reservisten trugen in ihrer Freizeit T-Shirts, auf deren Brust das „Original-Abzeichen“ eines bewaffneten Organs der DDR prangte – mit dem Slogan „TREU GEDIENT“ darunter? Und dann noch eines mit dem Emblem der allseits beliebten „Grenztruppen“?

Selbst wenn es sich um einen Nischenmarkt handeln mag: Studiert man das Angebot von spezialisierten Online-Händlern wie „ossiladen.de“, gewinnt man den Eindruck, dass der Sozialismus sich 2024 einer Produktivität und Nachfrage erfreut, die ihm vor 1989 versagt blieben. Wie viele der damals 2,7 Millionen NVA-Reservisten trugen in ihrer Freizeit T-Shirts, auf deren Brust das „Original-Abzeichen“ eines bewaffneten Organs der DDR prangte – mit dem Slogan „TREU GEDIENT“ darunter? Und dann noch eines mit dem Emblem der allseits beliebten „Grenztruppen“?

Solche Paraphernalia bewarb der Online-Händler „Ossiladen“ neulich in einem Newsletter mit der Behauptung, NVA-Soldaten hätten in „der einzigen deutschen Armee“ gedient, „die nie einen Krieg führte“. Lassen wir diesen Seitenhieb auf die Bundeswehr mal beiseite – er spielt womöglich auf ihre Beteiligung an der völkerrechtlich umstrittenen „Operation Allied Force“ 1999 an – und konzentrieren uns auf die folgende Behauptung: „Die sich weigerte, auf das eigene Volk zu sdc“ (sic!).

Was wollte die Marketing-Fachkraft des VEB „Ossiladen“ hier eigentlich geschrieben haben: „schießen“?

Wie oft die Grenztruppen der DDR den Schießbefehl verweigerten, bezeugen die mindestens 140 (und mutmaßlich viel mehr) Todesopfer allein an der Berliner Mauer …

>> nach oben

Allgemeiner Trend

Veröffentlicht am 17. Oktober 2024

Und wieder lieg ich hier auf meiner Yacht, Dem eitlen, leeren Müßiggang ergeben Und gänzlich ohne Plan und Sinn im Leben, Da hab ich unversehens mir gedacht: Was wohl die Lena Hoschek derzeit macht, Die für ihr unternehmerisches Streben, Die Mode zum Geschäftszweck zu erheben, von mir einst mit Bewunderung bedacht? Was muss ich nun im Internet erfahren? Auch sie folgt einem allgemeinen Trend, Der leider zunimmt in den letzten Jahren Und sichtlich keine Gegenrichtung kennt: Es wankt nun auch das Reich der Modezarin, die Hoschek ist seit kurzem insolvent.

>> nach oben

Immer wieder Österreich!

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024

Als ich vor fast 20 Jahren in dieses Land zog, tat ich es unter dem Eindruck, dass in Österreich recht gescheite Leute lebten. Leute, die ihre Traditionen pflegten und zugleich die Chancen ergriffen, die ihnen die europäische Integration und Erweiterung nach Osten boten – also quasi „Laptop und Lederhose“, wie es damals in Bayern hieß, aber ohne das dümmlich Auftrumpfende, das die Bayern allseits so beliebt macht.

Nun, es ist wohl kaum nötig zu sagen, dass sich jener Eindruck als Täuschung erwiesen hat, und nicht erst am vergangenen Sonntag.

Wobei man zur Nationalratswahl 2024 anmerken muss, dass den ca. 6,35 Millionen Wahlberechtigten ab 16 Jahren ca. 1,5 Millionen Menschen gegenüberstehen, die nicht wählen durften, obwohl sie in diesem Land leben und älter als 16 sind. Der Grund: Sie besitzen – wie auch ich – nicht die österreichische Staatsbürgerschaft.

Österreich hat eines der restriktivsten Staatsbürgerrechte der Welt. Nur Saudi Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind da noch strenger. Und die Zahl der hier Ansässigen ohne Wahlrecht wächst, weil die österreichische Gesellschaft wächst, aber eben nur dank Zuwanderung.

Dass das für die Repräsentativität von Wahlergebnissen Probleme aufwirft, liegt auf der Hand: Es relativiert erstens den Machtanspruch einer Partei, die zwar 29 % der Stimmen an Land gezogen hat. Rechnet man aber die freiwilligen und unfreiwilligen Nichtwähler heraus, haben „nur“ 18 % der hier lebenden Menschen im wahlfähigen Alter sie gewählt, oder anders gesagt: 82 % haben die Partei nicht gewählt.

Von einer echten „Volksherrschaft“ kann da kaum die Rede sein.

Geschlossene Gesellschaft

Zweitens verzerrt ein solches Wahlrecht den politischen Wettbewerb, indem es die Blut- und Boden-Parteien begünstigt. Denn die versprechen ja den eh schon Privilegierten noch mehr Vorrechte – oder vielmehr. Sie versprechen ihnen, jene anderen weiter zu entrechten, die schon jetzt weniger Rechte haben als die Einheimischen: die „Fremden“. Etwa durch Abschaffung des Asylrechts oder des Rechts auf Sozialhilfe für Nicht-Österreicher – aber womöglich ist ja auch hier Saudi Arabien das angestrebte Modell.

Jedenfalls spiegelt das Staatsbürgerrecht die Exklusivität der österreichischen Gesellschaft wider und fördert zugleich die völkische Zurichtung der Demokratie.

Das pathologische Ausmaß der hierzulande kultivierten Abneigung gegen „Fremde“ ist mir 2016 bewusst geworden, nach der sogenannten „Flüchtlingskrise“. Als Mitorganisator eines Hilfprojekts für Familien, die aus Syrien und dem Irak geflohen waren, wurde ich zum Adressat von Zuschriften angesehener Mitbürger, die ihrer „Trauer“ über die „Zerstörung“ ihrer „schönen Heimat“ durch „dieses Gesindel“ (d.h. die geflüchteten Familien) zum Ausdruck brachten. Und mir vorwarfen, an dieser Zerstörung mitzuwirken.

Um eins klarzustellen: Als Deutscher, der ökonomisch relativ unabhängig und zudem mit einer Österreicherin verheiratet ist, habe ich hier wenig auszustehen. Uns Deutschen gegenüber pflegen Österreicher ein ganz eigenes Ressentiment, das sich zwar gern trotzig gibt, das dahinter stehende Gefühl der Unterlegenheit lässt sich aber kaum verhehlen. Das macht es natürlich einfacher, sich dagegen zu wehren beziehungsweise Angriffe von vornherein zu vermeiden, indem man das genannte Gefühl beim Gegenüber schont. In letzter Zeit haben auch die Performance der Deutschen Bahn und Fußballnational-Mannschaft der Männer viel dazu beigetragen, das Verhältnis zu verbessern.

Neulich am Neusiedler See

Trotzdem erlebt man immer wieder so Sachen wie vor einiger Zeit am Neusiedler See. Eine Freundin – auch eine Deutsche, die schon lange hier lebt: wir Migrant:innen bilden nunmal gern unsere Parallelgesellschaften – hält sich dort ein kleines Boot, auf dem wir zusammen einen freien Tag genießen wollten. Da der See damals sehr wenig Wasser hatte, verbrachten wir den Tag großteils am Steg, wo die Boote eng an eng benachbart liegen. Neben dem unserer Freundin lag eine größere Yacht, deren Besitzer ebenfalls da war – Altergruppe: junger Pensionist.

Wie es so geht: Man grüßt über die Reling, wechselt ein paar belanglose Worte über das Wetter, den See usw., und dann sagt einem der Nachbar geradewegs ins Gesicht: „Noch mehr Deutsche! Es gibt hier eh schon viel zu viele von euch.“ Dabei stand neben ihm, ohne etwas zu sagen, seine sichtlich jüngere Partnerin. Dass auch sie aus Deutschland stammte, erfuhren wir dann von unserer Freundin.

Später versuchte ich den Mann zu beruhigen. Auch wenn man es an ihrer Sprache nicht höre: Meine Frau sei eigentlich Österreicherin und infolgedessen seien auch unsere Kinder Österreicher. Das hörten andere Nachbarn, die inzwischen dazugekommen waren, Besitzer eines Hauses neben dem Hafen und erkennbar gut situierte Leute. Sie mischten sich ein: Wenigstens seien unsere Kinder blond. „Das können wir hier in Österreich gut gebrauchen.“

>> nach oben

Silbenakrobatik

Veröffentlicht am 24. September 2024

Das Klinggedicht in seiner Formenstrenge, Mit seiner jambisch-fünfhebigen Statik Und seiner Vier- und Drei-Reim-Systematik, Assoziiert man oft mit Zwang und Enge. Doch wenn ich mich in diese Jacke zwänge, Dann tu ich’s, weil mich diese Problematik Reizt, diese Art von Silbenakrobatik, Das Arrangieren formgebundner Klänge. Erstaunlich auch die Vielzahl an Geschichten, Die man erzählen kann in vierzehn Zeilen mit fünf betonten Silben, und mitnichten Ein End in Sicht. So werd auch ich wohl feilen An weiteren Sonetten, Klanggedichten, Und wenn eins glückt, es gern mit andern teilen.

>> nach oben

Wieder an Bord

Veröffentlicht am 29. Juli 2024

Nachdem der alte Tanker „Wissenschaftliche Buchgesellschaft“ im Herbst 2023 an den Klippen der Digitalisierung zerschellt war, drohte auch der Sobresaliente und Gentleman-Passagier Antonio Pigafetta im Strudel der Insolvenz unterzugehen. Was sehr schade gewesen wäre, hat der wackere Globetrotter doch eine Geschichte zu erzählen, die auch nach 500 Jahren nichts von ihrer Frische eingebüßt hat: seinen Bericht von der ersten Umsegelung der Erde 1519-1522.

Doch für alle Pigafetta-Fans und solche, die es noch werden wollen, gibt es gute Nachrichten: Wir konnten für Pigafetta eine neue Passage finden! Der Weltenbummler ist jetzt beim Verlag C.H. Beck an Bord gegangen, der seinen Bericht im Frühjahr 2025 wieder auf die Reise schicken wird. Das freut uns sehr, nicht zuletzt auch deshalb, weil dies die einzige vollständige und authentische deutsche Übersetzung von Pigafettas Reisebericht ist.

Dass die Pigafetta-Ausgabe der Edition Erdmann den Text mutwillig verfälscht, hat sich anscheinend nicht überall herumgesprochen. So bringt das Magazin REPORTAGEN vom Mai 2024 einen als „historische Reportage“ deklarierten Auszug aus der Erdmann-Ausgabe. Da liest man dann wieder Unsinn wie den, dass Magellan seine Truppen vor dem tödlichen Scharmützel auf Mactan mit dem Hinweis auf die kriegerischen Erfolge des Hernán Cortés in Yucatán angefeuert habe – von denen Magellan jedoch weder wusste noch wissen konnte.

Angeblich bringt dieses Magazin „True Stories“ unter die Leute. Die folgenden Behauptungen seiner Redaktion sind jedenfalls nicht in allen Teilen wahr: Magellan sei „1521 auf einen Archipel“ gestoßen: „die Philippinen – so von Magellan nach seinem Financier, dem spanischen König Philipp, benannt“ … Tatsächlich hießen Magellans Geldgeber Karl I. und Cristóbal de Haro, und die Inselgruppe, auf die er am 16. März 1521 stieß, nannte er „Archipel des Heiligen Lazarus“. Ihren Namen „Philippinen“ gab den Inseln gut zwanzig Jahre später Ruy López de Villalobos zu Ehren des damaligen Kronprinzen von Spanien, Philipp II.

Wer glaubt, dass historische Fakten von Bedeutung sind, wird sich daher mit uns freuen, dass Pigafettas Bericht bald wieder in einer wahrhaftigen Übersetzung erhältlich ist. Gut lesen lässt sich diese Übersetzung übrigens auch: Das bezeugen nicht nur viele zufriedene Leser:innen, sondern auch Radio- und Fernsehproduktionen, die sie verwenden.

>> nach oben

Mit der Natur versöhnt

Veröffentlicht am 4. Juni 2024

Eigenes Gemüse zu ziehen, ist ein Sehnsuchtsort vieler Menschen. Die Hände im Humus, den sorgenden Blick zarten Pflänzchen zugewandt, suchen sie nach ihrem beim Geldverdienen abhanden gekommenen inneren Selbst. Und dann wollen sie die Früchte genießen, die Mutter Natur freigiebig denen schenkt, die im Einklang mit ihr tätig sind.

Auch ich habe über Jahrzehnte versucht, dieses grüne Utopia in unserem Garten zu verwirklichen, dafür viel Zeit investiert – und nicht wenig Geld, denn die Produktpalette, die Baumärkte und Discounter für den biologischen Privatanbau anbieten, ist groß. Je größer aber das Investment, desto ärgerlicher natürlich, wenn man um den Ertrag seiner Mühen gebracht wird durch Mitesser, die selbst nicht säen, jedoch umso eifriger ernten. So wie die Nacktschnecken, die (angeblich aus Spanien) ihren Weg auch in unseren Garten gefunden haben.

Dass Arion vulgaris sich bei uns so wohlfühlt, ist einerseits der Lage unseres Gartens am feuchten Grund nahe eines Baches und in der schattigen Nachbarschaft alter Bäume geschuldet. Aber ich leiste seinem evolutionären Erfolg, fürchte ich, noch Vorschub mit meiner liberalen Einstellung gegenüber allem, was wächst. In unserem Garten herrscht ordentlich Wildwuchs, in dem nicht nur das Unkraut, sondern auch die Nacktschnecken gedeihen.

Nun stößt aber naturgemäß jedes „Leben und leben lassen“ da an Grenzen, wo die anderen das Eigene nicht leben lassen – und sei es auch, wie in diesem Fall, nicht das eigene Leben, sondern nur das eigener Gemüsekulturen, auf die sich die unersättlichen Bauchfüßer mit Vorliebe stürzen, solange sie noch jung sind, um sie rest- und rücksichtslos zu vertilgen.

Bild: Foto Reves, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ob Spinat oder Salat, Erdbeeren oder Erbsen, Kürbis- oder Gurkensetzlinge, Tomaten, Bohnen, ja sogar über Chili- und Kartoffelpflanzen machen sie sich her und lassen von ihnen nichts übrig als glänzende Schleimspuren am Boden.

Wer lässt sich so etwas schon gern gefallen?

Also bin ich zur Bekämpfung der Nacktschnecken aus-, bin ihnen mit Bierfallen und Schneckenkorn zu Leibe gerückt, habe sie wochenlang Abend für Abend im Licht der Stirnlampe eingesammelt, oft genug von Mücken gepeinigt, nicht selten im strömenden Regen, habe alles ausprobiert, die Schädlinge unschädlich zu machen: sie entzwei geschnitten, mit kochendem Wasser übergossen, ins Lagerfeuer geworfen, in Marmeladengläser gefüllt und in der Sonne stehen gelassen, bis sie sich zu einem stinkenden Sud zersetzt hatten … Auch habe ich Eierschalen und Lavagranulat ausgestreut, Schneckenzäune und Hochbeete errichtet in der Hoffnung, die lusitanischen Leckermäuler von meinen Kulturen fernzuhalten, und endlich, des ewigen Kampfes und Tötens müde, sogar Indische Laufenten angeschafft, von denen man sagt, sie seien die größten Fressfeinde der Nacktschnecken.

Doch obwohl wir zeitweilig zehn solcher Enten im Garten hielten, wurden auch sie der Plage nicht Herr, denn so eine Ente frisst vielleicht ein Dutzend Schnecken am Tag (nebst Spinat, Salat und anderen Dingen), im späten Frühjahr jedoch, zur Anbauzeit, fallen die gierigen Gastropoden in Heerscharen zu Tausenden und Abertausenden über unseren Garten her, tummeln sich auf dem Rasen, den Wegen, Komposthaufen und Beeten, kriechen in den Nächten, wenn es abkühlt, die noch warme Hauswand hinauf, ihren Kot hinterlassend, und überziehen die Fenster mit sich kreuzenden Schleimspuren, sodass wir uns zeitweilig wie unter Belagerung fühlen.

Gegen eine solche Invasion können auch ein paar Laufenten nichts ausrichten, und so haben wir, nachdem eines dämmrigen Novembernachmittags mutmaßlich ein Fuchs drei unserer damals noch vier Enten gerissen hatte, die Hinterbliebene einer Nachbarin geschenkt und uns keine neuen mehr angeschafft.

Heute bin ich frei.

Eines Abends, als ich wieder einmal über meinen Beeten hockte, Schnecken einsammelte und sie – weil ich sie schon lange nicht mehr töten mag – kurzerhand über den Zaun auf den brachliegenden Acker nebenan warf, im Wissen, dass die Schnecken von dort wieder in unseren Garten kriechen würden, sodass es eigentlich ein sinnloses Unterfangen war, sie dorthin zu werfen, aber ich dachte, auf diese Weise gewönnen meine Pflänzchen etwas Zeit, die ihnen – oder wenigstens einigen von ihnen – vielleicht so gerade eben erlauben würde, über die kritische Phase des Keimens hinauszuwachsen – während ich also dort hockte und Nacktschnecken aufklaubte, erkannte ich, dass diese schleimigen Tiere nicht viel anders sind als wir Menschen, oder besser gesagt: wir Menschen nicht anders als sie.

Auch wir fallen über diesen Planeten her, haben keine Fressfeinde mehr, sind unersättlich, wollen immer nur das Beste für uns, und der ökologische Fußabdruck, den wir hinterlassen, ist noch viel schlimmer als die Schleimspuren der Bauchfüßer.

Ich erkannte: Die Nacktschnecke ist unser Alter Ego und sie ist unsere Nemesis. Und in dem Augenblick beschloss ich aufzugeben, den Gemüseanbau für immer sein und den Garten den Schnecken zu überlassen. Seither geht es mir besser. Seither bin ich mit der Natur versöhnt, und mein Gemüse kaufe ich im Supermarkt.

>> nach oben

Pigafetta im Radio

Veröffentlicht am 9. Mai 2024

Liebe Listeners,

gestern Abend war der wackere Pigafetta wieder mal im Radio zu hören (in meiner Übersetzung):

(Audiofile nicht mehr online [29.07.24])

>> nach oben

Alle Räder stehen still, wenn der böse Marder will

Veröffentlicht am 8. Mai 2024

„Am Land geht es nicht ohne Auto“, heißt es oft. Sagen wir mal so: Es ginge schon, jedenfalls wenn man wie wir in einem Ort wohnt, wo einmal in der Stunde die Schnellbahn hält. Aber man müsste sein Leben natürlich ganz anders organisieren und für viele Wege, Einkäufe, Arztbesuche, Familienausflüge usw. deutlich mehr Zeit einplanen, die einem dann wohl für andere Dinge abgehen würde. Darum haben auch wir ein Auto.

Was bei solchen Aussagen gern unter den Tisch fällt: Auch am Land kann man ein Auto so oder so nutzen. Man kann sein Auto etwa für kürzere Wege stehen lassen und stattdessen aufs Rad steigen oder, um die Kinder von der Musikschule oder vom Sport abzuholen, Fahrgemeinschaften bilden und natürlich versuchen, umweltschonender zu fahren, das heißt langsamer.

Um es gleich zu sagen: In unserem ländlichen Umfeld sind solche Verhaltensweisen ein Minderheitenprogramm.

Oder wie mein Großvater es ausgedrückt hätte: „Geht nicht heißt will ich nicht.“

Bild: Kolektyw Kariatyda, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Wie gesagt, auch wir haben ein Auto. Beziehungsweise, zur Zeit haben wir keines mehr, weil ein Marder sich im Motorraum ausgetobt und unter anderem – unser Auto ist ein Hybrid – das Hochvoltkabel zerbissen hat, das die Batterie mit dem Motor verbindet. Dieses Kabel zu ersetzen, kostet nicht nur eine mittlere vierstellige Summe, sondern es braucht auch fünf bis sechs Wochen, es zu liefern, sagt unsere Autowerkstatt. Das gibt uns jetzt reichlich Gelegenheit, die obige Aussage – „Ohne Auto geht es nicht.“ – auf ihren Wahrheitsgehalt abzuklopfen.

Derartige Angriffe auf unseren Lebensstil sind natürlich nicht geeignet, unsere positive Einstellung zur Natur zu fördern – abgesehen davon, dass sie geradezu nach Verschwörungstheorien schreien!

Mein erster Gedanke war, dass militante Klimaschützer den Marder abgerichtet haben müssen, um möglichst viele Autos aus dem Verkehr zu ziehen. Aber hätte der vierbeinige Kabelterrorist dann nicht eher die SUVs, Pickups und vorsintflutlichen Stinkediesel attackieren sollen, die zahlreich in unserer Nachbarschaft herumstehen, und nicht unseren vergleichsweise sparsamen Hybrid?

Doch dann ging mir ein Licht auf: Nicht die Klimaschützer hatten den Marder abgerichtet und auf Hybridkabeljagd geschickt, sondern dahinter muss die Verbrenner-Lobby stecken, wahrscheinlich im Verein mit den Geheimdiensten erdölfördernder Schurkenstaaten. Sie senden jetzt sogar Tiere aus, um gezielt Hybrid- und Elektroautos zu attackieren, damit die Besitzer:innen wieder auf reine Verbrenner umsteigen. Was für eine perfide Strategie!

>> nach oben

Sammlerstück

Veröffentlicht am 12. April 2024

Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass eines meiner Bücher noch zu meinen Lebzeiten als Rarität und Sammlerstück gehandelt wird …

Wie berichtet, ist meine Pigafetta-Übersetzung seit kurzem vergriffen und eine Neuauflage nicht in Sicht, weil ich für diesen wunderbaren Reisebericht aus der Frühen Neuzeit nach der Insolvenz der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erst wieder einen Verlag finden muss. Das werde ich hoffentlich rasch, denn aktuell wird im antiquarischen Handel nur mehr ein einziges Exemplar meiner Übersetzung für sage und schreibe 169,99 Euro angeboten.

Man könnte meinen, der Preis sei nicht übertrieben, handelt es sich doch um die bislang einzige Übersetzung aus erster Hand ins Deutsche[1] und um die einzige, die nicht nur den vollständigen Text, sondern auch die 23 farbigen Miniaturen bietet, die der Autor dem Text mitgegeben hat.

Allerdings hätte es Pigafettas Bericht verdient, für ein größeres Publikum erschwinglich zu sein. Daher hoffe ich sehr, dass sich bald ein Verlag für eine Neuausgabe findet – Interessenten bitte melden!

- [1] Christian Jostmann, Pigafetta als Pulp Fiction. Eine Fallstudie in provinzieller Aneignung, in: Archiv für Kulturgeschichte. Band 105,2 (2023), S. 405–432.

>> nach oben

Verbrenner

Veröffentlicht am 2. April 2024

In lauen Nächten, wie sie uns betören Zu dieser Jahreszeit schon viel zu früh, Da hat ein Dorfbewohner seine Müh Infolge des Verhaltens dummer Gören, Die seinen Wunsch nach Ruhe nächtlich stören, Indem zu vorgerückter Stunde sie Mit Aufwand von fossiler Energie Auf ihren Mopeds durch die Straßen röhren. Die Jugend auf dem Dorf will’s nicht kapieren, Weil ihr’s anscheinend an Verstand gebricht. Solln andre doch am Freitag demonstrieren Fürs Klima, üben den Konsumverzicht. Sie wollen sich zu Tode amüsieren, Und dass die Erde brennt, verstört sie nicht.

>> nach oben

Usern von Online-Foren zur Warnung

Veröffentlicht am 20. März 2024

In Online-Foren treffen sich die Leute, Um über alles Mögliche zu reden. Die Diskussionen richten sich an jeden, Der keine Scheu hat vor dem Hass der Meute. Denn eh man sich versieht, wird man zur Beute Von fiesen Trollen, die verbiss’ne Fehden Im Netz austragen; sich in ihre blöden Debatten eingemischt zu haben, reute So manchen ahnungslosen User schon. Was mich an vielen Postings abstößt, ist, Vom Inhalt einmal abgesehn, der Ton. Auch fragt man sich, ob manchen für den Mist, Den sie da posten, zahlt wer einen Lohn. So ist, was man in Foren liest, oft trist.

>> nach oben

Kriegsversehrt

Veröffentlicht am 23. Februar 2024

Als der Krieg in seinen ersten Winter ging, war mir klar, dass wir nicht tatenlos bleiben konnten, dass auch wir unseren Beitrag leisten mussten, damit nicht der Aggressor triumphierte. Mich selbst zur kämpfenden Truppe zu melden, kam nicht in Frage, schon meines Alters wegen nicht, vor allem aber, weil ich in meiner Jugend keine soldatische Ausbildung genossen habe (obwohl der Staat sie mir seinerzeit kostenlos zur Verfügung gestellt hätte). Unerfahren, untrainiert und von Natur aus ängstlich wäre ich den Verteidigern mehr Last als Hilfe gewesen. Doch ich wusste, was ich stattdessen tun konnte, um den Angegriffenen beizustehen …

[read more=“Weiter lesen“ less=“Weniger lesen“]

Wie so viele Menschen in unserem Land heizen auch wir unser Haus mit Gas, und zwar mit Gas, das großteils aus Russland kommt. Ein gutes Gefühl hatte ich dabei nie, aber mit Hilfe opportunistischer Erwägungen war es mir über die Jahre immer wieder gelungen, mein Unbehagen zu verdrängen. Seit dem 24. Februar 2022 ist das jedoch nicht mehr möglich.

Nach dem Schock des Angriffs hatten wir für unser Haus gleich einen zweiten Kaminofen und eine große Fuhre Holz bestellt – keineswegs voreilig, wie sich zeigte, denn die Nachfrage nach Öfen und Brennholz schoss bald durch die Decke. Wir aber besaßen nun zwei Öfen, einen im Alt- und einen im Anbau, die leistungsstark genug waren, um zumindest die zentralen Räume des Hauses zu erwärmen, sowie einen stattlichen Vorrat an Brennstoff. Damit fühlten wir uns weniger erpressbar. Selbst wenn es hart auf hart käme, würden wir im Winter auch ohne Gas nicht frieren müssen.

Doch allen Drohungen zum Trotz strömte das Gas weiter in unser Land und in unser Haus, und das war auch kein Wunder, finanzierte der Aggressor doch mit dem Gas seinen mörderischen Krieg, der nicht nur die Existenz der attackierten Ukraine, sondern unser aller Frieden und Freiheit bedrohte. Umso mehr galt es, seine Einnahmen aus diesem Geschäft, so weit es irgend ging, zu drosseln. Und hier kamen unsere Öfen ins Spiel.

Wer je mit einem Zimmerofen für Festbrennstoffe geheizt hat, weiß, dass das zwar romantisch, aber mit Arbeit verbunden ist. Brennholz muss beschafft, eingelagert, auf handliche Größe geschnitten und portionsweise ins Haus geschafft werden. Man muss den Ofen jeden Tag erst an- und dann auf Betriebstemperatur hinaufheizen, später drosseln und entsprechend des Bedarfs regulieren, das heißt immer wieder nachlegen und die Luftzufuhr justieren. Dabei sollte man den Ofen entweder im Auge behalten oder mit der Zeit ein Gefühl dafür entwickeln, wann man nachlegen muss; tut man es zu spät, ist er nur mit Mühe wieder auf Touren zu bringen. Dabei ist nicht nur jeder Ofen anders, sondern der Verbrauch schwankt auch je nach Qualität des Brennolzes, Außentemperatur, Windstärke, Windrichtung usw.

Am nächsten Tag muss der Ofen gesäubert, die Asche mit einem Handfeger ausgekehrt und außer Haus gebracht werden. Ist der Ofen, wie unsere es sind, mit Scheiben ausgestattet, so sind diese periodisch – je nach Geschick beim Anheizen – zu reinigen, am besten mittels Zeitungspapier, Wasser und Asche. Auch der Boden um den Ofen wird laufend schmutzig durch Dreck, den man mit dem Holz ins Haus trägt, und herauswirbelnde Asche. (Über den Feinstaub, der bei der Verbrennung anfällt, macht man sich am besten gar nicht erst Gedanken.) Je nach Empfindlichkeit wird man mithin auch untertags immer wieder Kehrschaufel und Besen oder den Wischeimer zur Hand nehmen.

Aber da hat der tägliche Ablauf längst von vorn begonnen: Holz ins Haus schaffen, den Ofen anheizen, aufheizen, nachschauen, nachlegen, Holz nachholen, bis am nächsten Morgen wieder das Auskehren der Asche ansteht, und so geht es fort, Tag um Tag, Woche für Woche, den ganzen Winter. Man trage im übrigen keine helle Kleidung, denn es ist fast unvermeidlich, dass man sich entweder beim Einheizen oder Säubern mit Ruß beschmutzt, und vergesse nicht das Händewaschen, sofern man keine Handschuhe trägt, sonst zieren Rußflecken vor allem Türen, Zargen und Lichtschalter.

Mit zwei Öfen hatte ich diese Arbeit nun doppelt, wobei der neue Ofen, den wir in unsere Wohnküche gestellt hatten, eher klein war und deswegen sehr oft bestückt werden musste. Schnell sah ich ein, dass ich ihn kaum den ganzen Tag am Laufen halten konnte. Stattdessen ging ich dazu über, ihn immer erst abends einzuheizen, wenn sich die ganze Familie wie in der guten alten Zeit in der Küche versammelte; denn in den anderen Räumen, Schlaf- und Kinderzimmern, war es, solange die Gasheizung nicht ansprang, ziemlich kühl. Dass die Heizung ansprang, versuchte ich aber tunlichst zu vermeiden, indem ich die Öfen, wann immer es ging, in Betrieb nahm, tagsüber den in meinem Arbeitszimmer, der, moderate Kälte vorausgesetzt, das gesamte Untergeschoß des Altbaus mit Wärme versorgte, und abends wie gesagt das Öfchen im Anbau, in unserer Wohnküche. Da sich dort auch der Thermostat für die Zentralheizung befindet und der Anbau besser (bzw. überhaupt) gedämmt ist, reichte die in der Küche gespeicherte Wärme hin, dass die Gasheizung sich für viele Stunden, manchmal bis zum nächsten Morgen nicht mehr einschaltete.

So gelang es mir durch konsequentes Heizen beider Öfen unseren Gasverbrauch in jenem Winter auf weniger als ein Drittel des Vorkriegsniveaus zu senken, von ca. 1450 auf 470 Kubikmeter im Jahr – und das obwohl mich vor Weihnachten eine Grippe für zwei Wochen außer Gefecht gesetzt hatte, ausgerechnet während der ersten Kältewelle jenes Winters, sodass die Gasheizung in dieser Zeit permanent lief. Dennoch befand ich am Ende des Winters, dass ich alles in allem zufrieden sein konnte mit dem Resultat meiner Anstrengungen, ja ich sah sogar ein wenig optimistischer in die Zukunft, auch wenn ich spürte, dass mein Einsatz an der Heizfront einen Preis hatte, den ich womöglich noch länger abbezahlen würde.

Irgendwann im Lauf des Winters bemerkte ich einen Schmerz zunächst im linken Ellenbogen, der immer dann auftrat, wenn ich ein Holzscheit nahm und in den Ofen legte. Mit der Zeit verstetigte sich dieser Schmerz. Er trat auch bei anderen Tätigkeiten auf, strahlte in Ober- und Unterarm aus und wurde irgendwann so penetrant, dass ich fast jede Nacht aufwachte, weil mein linker Arm so sehr schmerzte. Ich versuchte den Arm zu entlasten, ohne jedoch meinen Ehrgeiz beim Heizen zu drosseln, indem ich mehr auf den rechten Arm zurückgriff. Außerdem machte ich täglich Dehn- und Lockerungsübungen, die ich mir auf Youtube angesehen hatte. Ich will nicht sagen, dass diese Maßnahmen sinnlos waren, aber sie bewirkten nicht nur keinen merklichen Rückgang der Beschwerden, sondern gegen Ende des Winters begann auch der rechte Arm vom Ellenbogen ausgehend zu schmerzen. Schließlich suchte ich eine orthopädische Praxis auf.

Tennisellenbogen hieß die Diagnose. Die Orthopäden empfahlen mir, abends Ibuprofen und Novalgin zu nehmen, um besser zu schlafen, verpassten mir Injektionen und, als diese nicht halfen, hochenergetische Stoßwellen und Ergotherapie. Unterdessen wurde es erneut Herbst, und der Krieg in der Ukraine ging weiter, ohne dass die angekündigte Sommeroffensive, wie erhofft, das Blatt zugunsten der Verteidiger gewendet hatte. Im Gegenteil, der Aggressor schien immer mehr die Oberhand zu gewinnen.

Man müsse Geduld haben, sagten die Orthopäden. Die heilende Wirkung der Stoßwellen zeige sich erst nach mehreren Wochen. Als ich ihnen zwei Monate später berichten musste, dass der linke Arm seit der Behandlung sogar mehr weh tat als vorher und zehn Einheiten Ergotherapie auch nur wenig bewirkt hatten, waren sie kurz ratlos. Nun verordneten sie mir neue Behandlungen: Galvanisation, Iontophorese und Ultraschalltherapie. Doch nach drei Sitzungen schmiss ich die Flinte ins Korn, weil ich abermals keinerlei Verbesserung spürte. Mittlerweile war der Krieg in seinen zweiten Winter eingetreten.

Während sich der zweite Jahrestag der Invasion nähert, lese ich Tag für Tag von Drohnenangriffen auf die Ukraine, von der schwierigen Lage an der Front, vom langsamen, wenn auch für sie verlustreichen Vorrücken der Angreifer, und Tag für Tag befeuere ich weiterhin meine Öfen mit Holzscheiten, auch wenn meine Arme schmerzen und ich im Grunde weiß, dass mein Einsatz am Ende wohl keinen Unterschied machen wird. Aber von den Orthopäden erwarte ich auch nicht mehr viel.

[/read]

>> nach oben

Die Remigration der Mauren

Veröffentlicht am 29. Januar 2024

Die Idee, dass sich gesellschaftliche Probleme durch massenhafte Vertreibung von Menschen lösen ließen, ist alles andere als neu. Als sich Anfang des 17. Jahrhunderts im Königreich Spanien die Anzeichen einer politischen und wirtschaftlichen Krise häuften, wurden Stimmen immer lauter, die die Vertreibung der „Moriscos“ forderten. Die Nachkommen der ehemals muslimischen Bevölkerung Spaniens seien schuld am allgemeinen Niedergang, hieß es. Sie müssten daher kollektiv des Landes verwiesen werden, sonst sei Spanien nicht mehr zu retten. Also unterschrieb König Philipp III. im September 1609 das Dekret der Ausweisung …

[read more=“Weiter lesen“ less=“Weniger lesen“]

Die katholische Kirche hat ihn 1960 zur Ehre der Altäre erhoben: Juan de Ribera, an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert Erzbischof von Valencia. Er war ein gebildeter Mann, ein Vorkämpfer der Gegenreformation, und sein Einfluss reichte weit über die Grenzen seiner Diözese hinaus. Als Erzbischof hatte Juan de Ribera sich nicht zuletzt mit dem Problem der „Moriscos“ auseinanderzusetzen.

Bild: Wikimedia Commons

Moriscos, „kleine Mauren“, nannte man damals in Spanien die Nachfahren der Muslime, die einst auf der iberischen Halbinsel heimisch gewesen, aber nach ihrer vollständigen Eroberung durch christliche Herrscher gezwungen worden waren, sich taufen zu lassen. Die Moriscos lebten in eigenen Wohnbezirken, unterschieden sich durch Kleidung und Brauchtum, manche auch durch ihre Sprache von der Mehrheit der „alten“ Christen, und standen allgemein im Verdacht, weiter dem Islam anzuhängen.

Im Dezember 1601 adressierte Juan de Ribera ein Memorandum an König Philipp III., in dem er seine jahrzehntelangen Anstrengungen, die Moriscos durch Katechese zu guten Katholiken zu machen, für gescheitert erklärte. Die Moriscos, klagte der Erzbischof, seien noch immer „Mauren, die der mohammedanischen Sekte angehören, die Vorschriften des Korans befolgen und die heiligen Gesetze der Katholischen Kirche missachten“. Schlimmer noch, die Moriscos stünden mit den Feinden Spaniens, allen voran den Türken, im Bunde. Auch am wirtschaftlichen Niedergang des Landes trügen sie Schuld und am Banditentum, welches im Königreich Valencia derartige Auswüchse angenommen habe, „dass Alt-Christen, die in Morisco-Gegenden leben, sich nachts nicht mehr vor die Tür wagen“. Die Moriscos seien wie „verwachsene Bäume, voller Knoten der Häresie“, die man am besten samt den Wurzeln herausrisse. Es gebe keine Alternative: Die Moriscos müssten des Landes verwiesen werden, schloss der knapp siebzigjährige Juan de Ribera, „oder ich werde zu meinen Lebzeiten den Untergang Spaniens mitansehen“.

Im Königreich Valencia zählten die Moriscos damals etwa 130.000 Seelen, rund ein Drittel der Bevölkerung. In allen spanischen Reichen auf der iberischen Halbinsel schätzt man ihre Zahl auf ca. 300.000, bei einer Gesamtpopulation von vielleicht 7 oder 8 Millionen. So viele Menschen auszuweisen, war eine drastische Forderung, egal ob man sie vom Standpunkt der Betroffenen betrachtete oder von dem des Staates, der diesen Massenexodus organisieren sollte. Andererseits machten die Moriscos in Summe nicht einmal fünf Prozent der Bevölkerung aus. Wie konnte diese Minderheit einen Kirchenfürsten wie Juan de Ribera derart in Verzweiflung treiben, dass er glaubte, nur ihre Ausweisung könne Spanien noch retten?

Dass Muslime – und ehemalige Muslime – unter christlicher Herrschaft lebten, war an sich nichts Neues. Im Gegenteil, auf der iberischen Halbinsel war es trotz „Reconquista“ jahrhundertelang der Normalfall gewesen, so wie auch muslimische Herrscher christliche Untertanen tolerierten. Die Kunst Andalusiens kündet noch heute von dieser „Convivencia“, dem Zusammenleben der Religionen im Mittelalter, auch wenn man sich dieses Zusammenleben nicht allzu idyllisch ausmalen sollte. Aber wenn es auch prekär war und immer wieder von Phasen des Krieges unterbrochen wurde – es funktionierte, über Jahrhunderte hinweg.

Erst als die Katholischen Könige Ferdinand und Isabella ihre Reiche vereinten und das Emirat Granada, die letzte muslimische Hochburg auf der Halbinsel, eroberten, also erst mit der Gründung des modernen spanischen Staates setzte sich die Idee durch, dass dessen Untertanen alle dieselbe katholische Religion ausüben sollen. Um diese Idee zu verwirklichen, führten die Monarchen 1478 die Inquisition ein, 1492 ließen sie die Juden ausweisen und 1502 zwangen sie die Muslime Granadas, sich taufen zu lassen oder das Land zu verlassen. Im Jahr 1526 – da herrschte bereits Kaiser Karl V. über Spanien – erging dieselbe Forderung an die Muslime in Valencia und Aragón, die dem Kaiser jedoch für viel Geld das Zugeständnis abkauften, eine gewisse Zeit an ihren Bräuchen festhalten zu dürfen. So entstand das Morisco-Problem einer nicht assimilierten, von der christlichen Mehrheitsgesellschaft misstrauisch beäugten Minderheit.

Freilich war diese Minderheit höchst heterogen. Während in entlegenen Gebirgsregionen wie den Alpujarras viele Moriscos tatsächlich der Religion ihrer Vorfahren treu blieben, nahmen andere das ihnen aufgezwungene Christentum an. Gemeinsam war jedoch allen, dass sie den unteren Schichten der Gesellschaft angehörten. Die meisten Adligen und Reichen unter ihnen, vor die Wahl gestellt zwischen Zwangstaufe und Emigration, hatten Spanien den Rücken gekehrt.

Auch die Einstellung der Alt-Christen zu den Moriscos war alles andere als einheitlich. Der Hochadel des Königreichs Valencia, dessen Ländereien vorwiegend von Moriscos bewirtschaftet wurden, wollte von der Ausweisung dieser wertvollen Arbeitskräfte nichts wissen. Auch in der Kirche gab es moderate Stimmen, die um Geduld mit den „neuen“ Christen warben. Doch je mehr das 16. Jahrhundert voranschritt, desto schriller klang der Diskurs. Die Moriscos wurden zunehmend als bedrohlicher Fremdkörper wahrgenommen. Sie vermehrten sich rascher als die Alt-Christen, hieß es, und bildeten eine fünfte Kolonne im Hinterland, die mit den zahlreichen Feinden Spaniens paktiere.

Da sie von vielen Berufen ausgeschlossen waren, war es kein Wunder, dass immer mehr Moriscos sich zum Lebensunterhalt auf den Straßenraub verlegten – insofern waren die Klagen des Erzbischofs nicht unbegründet. Gegner des valenzianischen Hochadels befürworteten die Ausweisung, weil sie hofften, diesem damit die Existenzgrundlage zu entziehen. Und im Ausland mehrten sich Stimmen, die Spaniens Selbstbild als Bollwerk des Katholizismus infrage stellten, weil es im Land so viele Ungläubige dulde. Militärische Desaster wie die Armada von 1588 gegen England und eine Reihe von Staatsbankrotten bestärkten so manchen im Gefühl, dass es mit dem spanischen Weltreich bergab ging – und dass die Ausweisung der Moriscos die einzige Rettung wäre. Juan de Ribera war nicht einmal der Extremste unter ihnen. Ein anderer Bischof schlug vor, die Moriscos zu kastrieren und nach Neufundland zu deportieren, wo sie ein gnädiger Tod ereilen mochte.

Bild: Wikimedia Commons

Nach jahrelangen Diskussionen ließ König Philipp III. im September 1609 das Dekret der Ausweisung verkünden – vielmehr der Vertreibung, denn viele Moriscos weigerten sich, ihre Heimat zu verlassen. Sie verschanzten sich in den Bergen, und der spanische Staat ließ tausende Soldaten aufmarschieren, die an den Widerstrebenden – Männern, Frauen und Kindern – Massaker verübten und sie an die Küsten trieben, wo schon die Galeeren warteten. Kinder wurden ihren Eltern entrissen und katholischen Familien zugewiesen. Viele Moriscos zogen der Vertreibung den Selbstmord vor, andere wurden Opfer des Meeres oder von Korsaren. Jene aber, die Nordafrika erreichten, erwartete kaum ein besseres Schicksal. Sie fielen Banditen in die Hände, die sie ausplünderten, vergewaltigten, ermordeten, und verhungerten zu Tausenden.

Als die spanische Krone die Vertreibung nach fünf Jahren für vollzogen erklärte, waren weite Landstriche entvölkert, war der ökonomische Schaden vor allem in den Königreichen Valencia und Aragón immens. Juan de Ribera hat diesen Moment nicht mehr erlebt. Er starb 1611. So blieb es ihm erspart, den Niedergang Spaniens mitanzusehen. Mit dem Weltreich ging es weiter bergab – auch nachdem die Sündenböcke vertrieben waren.

Dieser Text erschien erstmals am 22. April 2019 in der Furche.

[/read]

>> nach oben

Verraten und verkauft

Veröffentlicht am 15. Januar 2024

Eigentlich hätte ich mich freuen können: In der vergangenen Woche standen zwei meiner Bücher bei Amazon auf der Bestseller-Liste. Vor allem meine Pigafetta-Übersetzung war einmal mehr stark nachgefragt, was mit der vierteiligen Magellan-Doku zusammenhängen dürfte, die derzeit auf Arte läuft. Die Doku ist mit langen Passagen aus Pigafettas Reisebericht unterlegt, und für die deutsche Synchronfassung haben sich die Produzenten meiner Edition bedient.

Ein Anlass zur Freude für den Autor und Übersetzer, sollte man meinen. Bloß ist meine Übersetzung leider in der „wbg“ erschienen. Hinter dem Kürzel steht die „Wissenschaftliche Buchgesellschaft“, die eigentlich dieser Tage ihr 75jähriges Bestehen feiern wollte. Doch stattdessen musste die „wbg“ zum 1. Januar Insolvenz anmelden, nachdem sie bereits im Oktober wegen drohender Zahlungsunfähigkeit einen entsprechenden Antrag gestellt hatte.

Inzwischen steht fest, dass die „wbg“ abgewickelt wird – ein harter Schlag für die deutsche Wissenschaftskultur wie auch für die 65 Mitarbeiter der wbg, von denen die meisten wohl nicht persönlich für die Pleite verantwortlich sind. Ein harter Schlag aber auch für einen, der als freier Autor vom Verkauf seiner Texte und Bücher lebt. Ist doch mehr als fraglich, ob ich von den Honoraren, die mir die „wbg“ seit Mitte 2022 schuldig ist, auch nur einen Teil bekommen werde.

Schmerzlicher finde ich jedoch, dass die Nutzungsrechte an meiner Pigafetta-Übersetzung beim insolventen Verlag verbleiben, das heißt bei der Insolvenzverwalterin, die anscheinend versucht, die Rechte zu veräußern, um noch etwas Geld für die Gläubiger herauszuschinden – wie altes Büromobiliar, das bei einer Zwangsversteigerung verhökert wird. Dass ich von dem Erlös wohl keinen Cent sehen werde, ist noch das kleinere Übel. Ärger ist, dass ich keinen Einfluss darauf habe, in wessen Hände die Nutzungsrechte an meinem Werk geraten werden. Vor allem aber ist völlig offen, wann die Übersetzung wieder lieferbar sein wird.

Dies ist umso beklagenswerter, als es sich hierbei um die erste handelt, die Pigafettas Text direkt aus der Originalsprache und vollständig ins Deutsche überträgt: die erste seit ziemlich genau 500 Jahren, seit Pigafetta seinen Bericht abgefasst hat. Alle bisherigen deutschen Ausgaben waren Übertragungen aus zweiter oder dritter Hand; zwei sind sogar Plagiate, und die von Robert Grün in der Edition Erdmann ist teils eine bewusste Fälschung. Das habe ich jüngst in einem Beitrag für das „Archiv für Kulturgeschichte“ nachgewiesen. (S.a. hier: So grün, wenn Spaniens Blüten.)

Umso mehr hoffe ich, dass die Nutzungsrechte an meiner Pigafetta- Übersetzung an jemanden geraten, die (oder der) den Wert dieses großartigen Textes zu schätzen weiß und ihn dem deutschsprachigen Publikum bald wieder verfügbar macht!

Update vom 20. März 2024:

Die Insolvenzverwalterin hat mittlerweile erklärt, den Verlagsvertrag, den ich mit der wbg über die Veröffentlichung der Pigafetta-Übersetzung geschlossen hatte, gemäß §103 InsO nicht erfüllen zu wollen.

Damit sind die Nutzungsrechte an mich als Urheber zurückgefallen, und ich kann selbst entscheiden, an wen ich die Rechte zur Neuveröffentlichung vergebe.

Sia ringraziato Dio!

>> nach oben

Mein Lieblingsfest (Tribute to Christoph & Lollo)

Veröffentlicht am 16. Dezember 2023

Von allen Festen, die im Jahreskreis Sich aneinanderreihn, gefällt den meisten Wohl Weihnachten am besten, und sie leisten Zur Feier dieses Tages sich was weiß Denn ich für Sachen, kaufen jeden Scheiß, Um welchen ihre Wünsche ständig kreisten, Verwöhnen ihre Mägen mit sehr feisten Genüssen. Dabei scheu’n sie keinen Preis. Was mich betrifft, so schätz’ von allen Festen Das Weihnachtsfest ich beinah am geringsten. Ich will mich nicht wie einen Truthahn mästen Und die Geschenke lass ich gern den Jüngsten. Deswegen finde ich am allerbesten Ein anderes: Mein Lieblingsfest heißt Pfingsten!

>> nach oben

Die vielen Leben des Oscar Koelliker

Eine Spurensuche in der Schweiz

Veröffentlicht am 16. November 2023

Zugegeben, es ist keine weltbewegende Frage, aber ich interessiere mich nun mal für die Menschen, deren Bücher ich lese, und noch mehr, wenn ihre Biographien vom Schleier des Rätselhaften umgeben sind. So habe ich mich schon oft gefragt, wer eigentlich Oscar Koelliker war. Koelliker hat vor mehr als hundert Jahren ein dickes Buch veröffentlicht: „Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519-22 dargestellt nach den Quellen“ (Piper Verlag, München 1908). Dieses Werk aufzuschlagen, lohnt noch immer, nicht nur weil es prächtig ausgestattet ist mit Karten und Bildern, sondern auch weil es viele historische Quellen zu Magellans Expedition in deutscher Übersetzung bietet.

Zugegeben, es ist keine weltbewegende Frage, aber ich interessiere mich nun mal für die Menschen, deren Bücher ich lese, und noch mehr, wenn ihre Biographien vom Schleier des Rätselhaften umgeben sind. So habe ich mich schon oft gefragt, wer eigentlich Oscar Koelliker war. Koelliker hat vor mehr als hundert Jahren ein dickes Buch veröffentlicht: „Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519-22 dargestellt nach den Quellen“ (Piper Verlag, München 1908). Dieses Werk aufzuschlagen, lohnt noch immer, nicht nur weil es prächtig ausgestattet ist mit Karten und Bildern, sondern auch weil es viele historische Quellen zu Magellans Expedition in deutscher Übersetzung bietet.

Man möchte daher meinen, der Verfasser sei Geograph oder Historiker von Beruf gewesen. Das ist jedoch kaum wahrscheinlich …

[read more=“Weiter lesen“ less=“Weniger lesen“]

Denn wäre Oscar Koelliker berufsmäßiger Wissenschaftler gewesen, hätte er wohl mehr einschlägige Publikationen hinterlassen als dieses eine Buch. Nur ein weiteres Mal noch tritt er kurz in Erscheinung als Mitarbeiter von „Petermanns Geographischen Mitteilungen“. Für den 58. Band dieser traditionsreichen Zeitschrift trug er 1912 zwei Rezensionen und eine Miszelle bei, die alle um dasselbe Thema kreisen wie das Buch: die Erdumsegelung Magellans und Elcanos. Im Mitarbeiterverzeichnis von Petermanns Mitteilungen ist der Autor als „Koelliker, Oskar [sic!], Thalwil-Zürich“ aufgeführt, ohne akademischen Titel oder Berufsbezeichnung.

Oscar bzw. Oskar Koelliker scheint also ein echter „homo unius libri“ gewesen zu sein: ein Mann, der nicht mehr (aber auch nicht weniger) als ein Buch geschrieben hat. In dessen Vorwort steht denn auch alles, was wir sicher über ihn wissen: dass der Verfasser im Frühjahr 1908 in Thalwil bei Zürich lebte (oder weilte) und dass er sich viele Jahre „in Spanien, Portugal, Italien, Nord- und Südamerika“ aufgehalten hatte, „wo sich“ ihm, wie er schrieb, „die Gelegenheit bot, die einschlägige Literatur“ zur Magellan-Expedition „in den Urtexten zu studieren und zu sammeln“. Das war‘s.

Thalwil (früher auch Thalweil geschrieben) liegt am linken Ufer des Zürichsees. Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich das Bauerndorf in eine boomende Kleinstadt verwandelt. Bevölkerung und Wohlstand wuchsen rasant, vor allem dank einer florierenden Textilindustrie und einer Bahnlinie in die nur wenige Kilometer entfernte Kantonshauptstadt.

Bild: Wikimedia Commons

Der Nachname „Kölliker“ war hier seit alters geläufig, die Kombination mit dem Vornamen „Oscar“ jedoch eher selten. Und noch seltener, wenn der Träger 1908 alt genug gewesen sein soll, um dicke Bücher zu schreiben. Einen Kandidaten, der diese Voraussetzung erfüllt, hat Karl-Heinz Wionzek dingfest gemacht[1]: einen 1868 in Horgen bei Zürich geborenen Künstler, der Ende des 19. Jahrhunderts nach St. Petersburg auswanderte und sich 1907 in Frankreich niederließ, zunächst in Asnières (sur-Seine) und ab 1914 in Paris. Er ist in J.P. Zwickys „Genealogie der Familien Kölliker“[2] (unter Nr. 185) als „Oskar Kölliker … Bürger von Thalwil“ aufgeführt und in Thieme-Beckers „Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler“[3] als „Oscar Koelliker“, hier allerdings mit Geburtsort Neuchâtel.

Der Maler Oscar Koelliker/Oskar Kölliker nahm seinerzeit an großen Ausstellungen teil, so etwa 1907, 1910 und 1912 in den Salons der Société des Artistes Indépendants, der Société des Artistes Français 1908 und 1914 sowie in weiteren, in Frankreich und der Schweiz. Am 9. September 1941 vermeldeten die „Nouvelles de Versailles“ sein Ableben im Alter von 72 Jahren[4]. Im Internet findet man einige seiner Werke, durchweg kleinformatige Landschaften in Öl, im Stil des Impressionismus, die offenbar auch heute noch ihre Käufer finden.

Doch wie wahrscheinlich ist, dass ein Künstler, der 1907 und 1908 in Pariser Salons ausstellte, und der Verfasser eines geographisch-historischen Sachbuchs, das 1908 in München erschien, identisch sind? Wenn sie es wären: Warum findet sich dann im Buch keinerlei Verweis auf die künstlerische Tätigkeit des Autors? Müssten nicht stilistische Bezüge zwischen Buch und Malerei erkennbar sein? Warum unterschreibt Kölliker das Vorwort seines Buches mit „Thalwil-Zürich, im Frühjahr 1908“, wenn er zu diesem Zeitpunkt in Asnières lebte und nicht einmal in Thalwil geboren war? Warum findet sich auch im Mitarbeiterverzeichnis von Petermanns Geographischen Mitteilungen wieder nur die Angabe „Thalwil-Zürich“? Wie wahrscheinlich ist zuletzt, dass ein Maler ausgerechnet zu derselben Zeit, da er seinen künstlerischen Durchbruch feiert, eine nicht minder beachtliche Fleißarbeit auf dem Gebiet der Geographiegeschichte abliefert?

In einer Rezension des Buches, die im Dezember 1908 in der Neuen Zürcher Zeitung erschien, wird der Verfasser jedenfalls nur „Zürcher aus Thalwil“ und „unser Landsmann“ genannt. Von seiner künstlerischen Karriere in Frankreich wusste der Rezensent nichts zu berichten …

J.P. Zwickys „Genealogie der Familien Kölliker“ verzeichnet (unter Nr. 253) einen „Johann Oscar Kölliker“, der gleichfalls Bürger von Thalwil und dort auch wohnhaft war: „im Freihof, am See“. Dieser Johann Oscar Kölliker lebte von 1866 bis 1916 und war von Beruf Kaufmann. 1895 heiratete er Anna Huber aus Hirzel, mit der er zwei Töchter hatte. Neben seinem kaufmännischen Beruf betätigte er sich auch als Politiker, und er ließ sich offenbar mit seinem zweiten Vornamen anreden, denn von 1911 bis 1915 war ein „Oskar Kölliker“ aus Thalwil, geboren 1866 und verheiratet mit einer Huber, Mitglied des Zürcher Kantonsrats. Den Protokollen dieser Körperschaft ist auch zu entnehmen, welche Art von Handelsgeschäft Oskar Kölliker betrieb, nämlich eine „Weinhandlung“.

Die Weinhandlung des (Johann) Oskar Kölliker, der sich nach seiner Gattin auch „Kölliker-Huber“ nannte, dürfte mehr oder weniger ein Selbstläufer gewesen zu sein. Sonst hätte ihr Inhaber kaum so viel Zeit für sein vielfältiges gesellschaftliches Engagement erübrigen können. Schon 1902 hatte Kölliker-Huber, wenn auch erfolglos, für den Zürcher Kantonsrat kandidiert. Davor war er bereits Mitglied des Gemeinderats von Thalwil, wo er sich nicht nur praktischen Angelegenheiten widmete wie der Errichtung einer kommunalen Wasserleitung, sondern oft auch repräsentative Pflichten wahrnahm, sei es, dass er bei der Einsegnung der katholischen Kirche von Thalwil 1899 den Geist der Ökumene beschwor oder dem „Gemischten Chor Thalwil“, als der mit einem Festakt im Hotel zur „Krone“ sein 75jähriges Jubiläum beging, die Glückwünsche der Gemeinde aussprach.

Überhaupt scheint Oskar Kölliker dem Feierlich-Musischen alles andere als abhold gewesen zu sein: ob Thalweil-Festspiel, Turn- oder Seesängerfest – der Weinhändler war stets vorne mit dabei, verkaufte Eintrittskarten, präsidierte in Organisationskomitees, hielt Reden, überreichte Fahnen und Lorbeerkränze, und als bei der „Schlußsitzung der Komitees für das kantonale Turnfest“ im Restaurant „Concorda“ noch „ein kleinerer Ueberschuß an Ehrenwein vorrätig war, entwickelte sich unter dem Vorsitze … des Präsidenten des Wirtschaftskomitees Herrn O. Kölliker noch einmal ein schönes Festleben, während dessen man sich der schönen Stunden des Turnfestes fröhlich erinnerte“. Bei all den Festivitäten vernachlässigte Oskar Kölliker offenbar weder seine bürgerlichen Pflichten – 1905 saß er in Winterthur, 1906 im benachbarten Pfäffikon als Geschworener im Gerichtssaal – noch seine Geschäfte. 1905 erschien im Zürcher Satireblatt „Nebelspalter“ zweimal folgende Anzeige:

Demnach importierte die Weinhandlung Kölliker direkt aus den Erzeugerländern, darunter aus Spanien (Malaga, Sherry), Portugal (Port, Madeira), Italien (Marsala) und Frankreich (Bordeaux). In welchen Sprachen wohl die Geschäftskorrespondenz geführt wurde? Halten wir einstweilen fest, dass Oskar Köllikers Geschäftspartner dieselben Sprachen sprachen, in denen auch die „Urtexte“ und „einschlägige Literatur“ zur Magellan-Expedition verfasst waren, welche ja die Grundlage für Oscar Koellikers Buch von 1908 bildeten.

Dass Oskar Kölliker, der Weinhändler, in seiner Jugend eine gründliche Ausbildung in modernen Fremdsprachen erhalten haben dürfte, darauf deutet eine andere Anzeige hin, die im April 1884 in der „Neuen Zürcher Zeitung“ geschaltet wurde:

Zum oder im „Freihof“ war der Wohnsitz Oskar Köllikers, der im April 1884 seinen 18. Geburtstag feierte. Sein Vater Johannes (1820-1891) war gleichfalls Kaufmann[5], handelte unter anderem in größerem Stil mit Kartoffeln[6]. Natürlich könnte Johannes Kölliker die Vermittlung von Schülern an das „Knabeninstitut Schmutz-Rolland“ am Genfer See einfach so als Nebengeschäft betrieben haben. Aber ist es nicht wahrscheinlicher, dass er auch seinen (einzigen) Sohn zur Ausbildung in dasselbe Institut gab, für das er als Vermittler tätig war? Zumal ja dessen Lehrangebot – „Hauptstudium: Französisch, Italienisch, Englisch und kaufmännische Fächer“ – perfekt auf das Anforderungsprofil eines zukünftigen Weinimporteurs zugeschnitten war.

Ob nun Absolvent des Instituts Schmutz-Moccand oder nicht – jedenfalls dürfte Oskar Kölliker, der Weinhändler, seine schulische Ausbildung Mitte der 1880er Jahre beendet haben. Demnach wäre ihm bis zu seiner Heirat mit Anna Huber im Dezember 1895 reichlich Zeit geblieben für jene langjährigen Aufenthalte „in Spanien, Portugal, Italien, Nord- und Südamerika“, von denen Oscar Koelliker, der Buchautor, im Vorwort schreibt. Und für einen angehenden Weinimporteur wäre es ja auch naheliegend gewesen, Reisen in Wein produzierende Länder zu unternehmen – um Sprach- und Fachkenntnisse zu vertiefen und um Geschäftskontakte zu knüpfen.

An den finanziellen Mitteln für solche Reisen wird es jedenfalls kaum gefehlt haben, denn die Familie Kölliker war allem Anschein nach wohlhabend. 1902 stellte O. Kölliker-Huber „umständehalber billig ein neueres Wohnhaus mit 4 Wohnungen und Werkstatt“ in Zürich zum Verkauf. Kurz zuvor hatte er zusammen mit einem „H.Huber-Welti“ – womöglich einem Verwandten seiner Frau? – das noch heute bestehende „Restaurant Waldhaus“ bei Station Sihlbrugg wahlweise zum Verkauf oder zur Vermietung inseriert. Und 1905 wurde O. Kölliker-Huber als Mitglied des Verwaltungsrats der „Aktienbrauerei Zürich“, des nachmaligen „Löwenbräu“, wiedergewählt.

Weinhändler, Bieraktionär, Immobilienbesitzer, Gemeinde- und Kantonsrat, Schöffe, Organisator von Festspielen, Turn- und Seesängerfesten … Oskar Kölliker aus Thalwil war offenbar ein vielseitiger Mensch und ein rechter Gschaftlhuber, dem man auch zutrauen würde, dass er ein Buch wie „ Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519-22“ publiziert hat. Kölliker müsste das Buch nicht einmal selbst geschrieben, er könnte auch einen Ghostwriter beauftragt haben. Allerdings sind ihm als Weinimporteur die nötigen Sprachkenntnisse ohne weiteres zuzutrauen, wie er auch die im Vorwort erwähnten Reisen unternommen haben könnte; zugleich verfügte er als wohlhabender Kaufmann anscheinend über die nötige Muße, um sich neben seinen Geschäften auch anderen Dingen zu widmen. Somit besteht kein Anlass, dem umtriebigen Weinhändler Oskar Kölliker die Autorschaft des Buches abzusprechen.

Auch sein frühes Ableben – Kölliker starb 1916 gerade 50jährig[7] – widerspricht dieser Hypothese nicht, datieren seine beiden einzigen Publikationen über Magellan doch von 1908 und 1912. Danach hat man nichts mehr von Oscar Koelliker, dem Buchautor, gehört.

- [1]Karl-Heinz Wionzek (Hrsg.), Another Report about Magellan’s Circumnavigation of the World. The Compilation by Fernando Oliveira. Revised and Expanded Edition, Manila 2021, S. 20 Anm. 18.

- [2]Familiengeschichtlicher Fachverlag J.P. Zwicky, Thalwil 1933.

- [3]Bd. 21, Leipzig 1927, S. 138.

- [4]Den Hinweis auf den Todesvermerk in den Nouvelles de Versailles gab mir der Wikipedia-Autor Mautpreller.

- [5]J.P. Zwicky, Genealogie der Familien Kölliker, Nr. 220.

- [6]Eine Ähnliche Anzeige findet sich auch in der NZZ vom 14.10.1877.

- [7]Im August 1915 trat O. Kölliker als Mitglied des Zürcher Kantonsrats zurück. Siehe auch die Notiz in der NZZ vom 16.08.1915.

[/read]

>> nach oben

Von Zeit zu Zeit seh ich

Veröffentlicht am 25. Oktober 2023

Den Alten hab ich länger nicht getroffen. Wir gingen früher öfter auf ein Bier. Ich seh ihn gerne, spricht er doch mit mir Als wie von Mensch zu Mensch und klagt mir offen Sein Leid. So wage er nicht mehr zu hoffen, Dass seine letzte Schöpfung: nämlich wir Uns jemals anders aufführn als ein Tier und friedlich leben, ohne uns zu zoffen. Schon damals, als er mir dies offenbarte, Da wusste ich ihm wenig Trost zu spenden, Obwohl ich nicht an Argumenten sparte. Er griff nach seinem Bier mit beiden Händen Und sprach betrübt: „Bei meinem grauen Barte! Ich werde das Projekt wohl bald beenden.“

>> nach oben

Ka-em-ha

Veröffentlicht am 6. Oktober 2021

Er will mit hundertfünfzig Kilometer Pro Stunde unsre Autobahn befahren. Was man da spart an Zeit im Lauf von Jahren, Die man am Steuerrad verbringt! Und steht der Verkehr, dann ists die Schuld der Schreibtischtäter In den Behörden, die zu säumig waren Im Straßenbau, verkündet mit Fanfaren Der fesche Landeshauptfrau-Stellvertreter. Der appelliert nicht nur an rechte Ränder Mit seinem populistischen Gezeter. Er setzt vielmehr die Nationalagenda. Denn auch der Kanzler hat präzis erkannt: Wir bleiben "weiterhin ein Autoland". Drum geht man hier zu Fuß nicht einen Meter.

>> nach oben

Was lange gärt, wird endlich Wut

Veröffentlicht am 21. September 2023

Mit unnachahmlichem Scharfblick hat die Regierung meines Wahlheimatlandes Niederösterreich als größten Hemmschuh der Umwelt- und Verkehrspolitik die sogenannten Klimakleber identifiziert. Logischerweise fordert die Regierung daher strengere Strafen für diese Leute, die ihre Mitmenschen ohne Grund beim Verkehr stören.

Wobei „Klimakleber“ ja nicht die einzigen Störenfriede sind, die einen am zügigen Fortkommen hindern. Neulich, im Verlauf einer tagesfüllenden Bahnfahrt quer durch Deutschland nach Österreich, wurden wir gleich zweimal durch einen „Notarzteinsatz“ aufgehalten. Kenner des Bahnbetriebs wissen, dass damit im Normalfall ein Schienensuizid gemeint ist. Die Mitte der Gesellschaft hat für diese Form der Selbsttötung überhaupt kein Verständnis. Sie sollte daher ebenfalls viel strenger bestraft werden!

Um aber auf die „Klimakleber“ zurückzukommen: Das Perfide an ihnen ist ja, dass sie mit ihren Aktionen auch unsere Landesbeamten und Politikerinnen ausbremsen, wo diese doch Tag und Nacht nichts anderes tun, als die richtigen umwelt- und verkehrspolitischen Maßnahmen zu setzen. Das kann man auch ganz konkret hier in unserem Weinviertler Städtchen beobachten.

Freie Bahn für freie Verkehrsexperten

Da gibt es eine ca. 1,2 km lange Straße namens „Alleegasse“, die einige außerhalb gelegene Ortsteile mit dem Zentrum verbindet. Die Alleegasse ist eng, kurvig und teilweise zugeparkt, weshalb Bürgerinnen und Bürger schon seit vielen Jahren fordern, sie für den Radverkehr sicherer zu machen. Denn wenn die Straße sicherer wäre, würden mehr Radfahrende sie nutzen, und das wiederum hieße: weniger Autos im Ortszentrum und weniger CO2-Ausstoß.

Der Stadtgemeinde leuchtete das ein. Sie ließ ein Konzept zur fahrradfreundlichen Umgestaltung der Alleegasse entwickeln und stellte es im Juni 2021 zur behördlichen Verhandlung. Da die Alleegasse eine Landesstraße ist, war auch ein Verkehrsexperte des Landes zugegen. Der Landesbeamte sah infolge der geplanten Umgestaltung große Risiken auf den Autoverkehr zurollen. Er forderte daher, erstmal weitere Studien zu erheben, um auf deren Grundlage einen neuen Lösungsvorschlag zu erarbeiten.

Bild: Radlobby Wolkersdorf

Nur zwei Rekordsommer später ist das Werk vollbracht. Die Alleegasse zieren jetzt Piktogramme, die Radfahrenden eine sichere Fahrlinie vorzeichnen sollen, und auf einer Länge von 487 m wurde gar die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h herabgesetzt (aber nur nachdem der Bürgermeister dem Landesvertreter erklärt hatte, dass die Herabsetzung absolut unerlässlich sei).

Interessantes Detail am Rande: Die Höchstgeschwindigkeit wurde am Ortsrand herabgesetzt, weiter stadteinwärts aber bei 50 km/h belassen, sodass Autos, je näher sie dem Ortszentrum kommen, wieder mehr Gas geben können. Für Radfahrende bedeutet das, dass ihr Weg in Richtung Zentrum zwar ein Stück weit sicherer geworden ist, sie aber noch immer nicht sicher bis ins Zentrum fahren können.

Trotzdem wird die Lösung von Kennern des Politikbetriebs als Meilenstein erachtet, weil sich das Land Niederösterreich dazu durchringen konnte, unglaubliche 487 m Landesstraße mit Tempo 30 zu belegen. Und das nach nur zwei Jahren Bedenkzeit.

Da soll noch wer behaupten, die Klima- und Verkehrspolitik in Niederösterreich klebe auf der Stelle!

Siehe auch:

Artikel Allee der Irrtümer (in „Die Furche“ vom 10. November 2021)

VCÖ-Initiative „Gemeinden und Städte für Tempo 30“

>> nach oben

Maschinenpark

Veröffentlicht am 5. September 2023

Jetzt zickt auch noch die Motorsense rum. Als hätt ich nicht Probleme schon in Massen! Zwar springt sie an, doch dann – ist es zu fassen? –, Sobald ich Gas geb, hört man ein Gebrumm, Und gleich darauf ist das Maschinchen stumm. Mit dem Vergaser scheint was nicht zu passen. Ich hab das Ding doch grad erst warten lassen. Allmählich wirds mir wirklich bald zu dumm. Die Nachbarn ringsum nützen längst Roboter, Um ihre Rasenflächen kurz zu halten. Doch unser Garten ist zu sehr verlottert, Um ihn mit solchen Mitteln zu verwalten. Und mein Maschinenpark wird immer schrotter. Ich hör bald auf, den Wildwuchs zu gestalten.

>> nach oben

Der Brotfachverkäufer*in

Veröffentlicht am 3. August 2023

Ein Bäcker in St. Pölten wollte ändern Den Namen eines Brotes, das sich gut Verkaufte. Also fasste er sich Mut Und machte etwas, das in andern Ländern Längst üblich: Er versuchte es mit Gendern. Doch wenn man sowas in St. Pölten tut, Entzündet unverzüglich sich die Wut, Die schwelt und knistert an den rechten Rändern. Ein Shitstorm braute drohend sich zusammen In jedem Social Media-Kanal. Der brave Bäcker sah bereits in Flammen Die Bäckerei und sich am Marterpfahl. Schnell hörte man „Entschuldigung“ ihn stammeln, Denn Gendern gilt als ziemlich radikal.

>> nach oben

So grün, wenn Spaniens Blüten

Veröffentlicht am 30. Juli 2023

Unlängst habe ich mich an dieser Stelle über den literarischen Fälscher Robert Grün ausgelassen, Schöpfer des Mönches „Celso Gargia“, der Pizarro bei der Eroberung von Perú begleitet und darüber ein Tagebuch hinterlassen haben soll. Dass Mönch und Tagebuch bloß Ausgeburten von Grüns Fantasie waren, ist 50 Jahre lang niemandem aufgefallen – auch nicht den Redakteurinnen und Redakteuren namhafter Schulbücher, die bis heute aus dem vermeintlich „zeitgenössischen Bericht“ zitieren.

Diese Geschichte ist inzwischen auch in der „Furche“ nachzulesen (leider nur für Abonnentinnen und Abonnenten; ein zweiwöchiges Probeabo ist jedoch gratis).

Bevor Robert Grün 1973 seinen „Celso Gargia“ erfand, hatte er 1968 eine Übersetzung von Antonio Pigafettas Reisebericht von der ersten Schiffsreise um die Erde herausgegeben. Grüns Pigafetta-Ausgabe wird immer wieder neu aufgelegt (die nächste Auflage ist für November 2023 angekündigt), obwohl sie einerseits ein dreistes Plagiat ist, andererseits eine Fälschung.

Plagiat, weil Grün großteils das Werk eines Schweizer Autors kopierte, ohne diesen zu nennen, nämlich Oscar Koellikers „Die erste Umseglung der Erde durch Fernando de Magallanes und Juan Sebastian del Cano 1519-22“.

Fälschung, weil Grün dem Bericht Pigafettas allerhand hinzudichtete, was seiner Fantasie entsprungen war: Geschichten von Sex & Crime, Mord und Totschlag, tödlichen Schlangenbissen, Kannibalismus u. dgl. m.

Belege für Plagiat und Fälschung habe ich in folgenden Dokumenten zusammengestellt (pdf_s zum Download):

„Dabei schnatterten sie wie die Gänse“

>> nach oben

Schlieren der Schöpfung

Veröffentlicht am 2. Juli 2023

Mit immerwährend großem Ruhm bedecken Tat sich der Schöpfergott, als er die Welt Erschuf und alles, was sie so enthält. Doch was nur wollte Er damit bezwecken, Als Er ins Dasein rief die nackten Schnecken? Die hat der Teufel wohl bei Ihm bestellt. Sie haben mir schon oft den Tag vergällt, Sind aller Gartenfreunde wahrer Schrecken. Das Schlimme ist an diesen grausen Tieren, Dass ihnen leider welkes Grün nicht reicht Und sie nach jungen Pflanzen immer gieren. Und wenn er seinem Beete naht, erbleicht Der Gärtner, weil er statt Salat bloß Schlieren Sieht und sein Garten einem Schlachtfeld gleicht.

>> nach oben

Penem et circenses

Veröffentlicht am 7. Juni 2023

Nicht Erwin Lindemann, nein, sondern Bill Benannte sich ein sehr berühmter Sänger. Der tourt mit seiner Gruselband schon länger Durchs Land, und die Konzerte sind der Thrill. Doch nach der Show wirds immer furchtbar still In Bill, da kriegt er immer voll den Hänger. Zum Glück ist er ein wahrer Seelenfänger, Der weiß, was so ein junges Mädel will. Er lässt die jungen Dinger sich von Schranzen Ins Hinterzimmer seiner Bühne führen, Wo sie nach Gabe chemischer Substanzen Für ihn allein hinter verschlossnen Türen Zutiefst entspannt ganz ohne Hemmung tanzen, Und Bill kann sie in Ruhe penetrieren.

>> nach oben

Copy if you can

Veröffentlicht am 17. Mai 2023

Dass Bücher „die schönste und interessanteste Ware der Welt sind, von der Wissen, Aufklärung und Weltverständnis ebenso ausgehen wie Verzauberung und Verführung“ – als Bücherliebhaber liest man gern, was der Verleger Lothar Wekel auf der Website des Verlagshauses am Römerweg schreibt. Aber schauen wir doch mal genauer, welche interessanten Waren dieses Verlagshaus vertreibt!

Unter seinem Dach logiert die Edition Erdmann, in der seit sechzig Jahren die großen Namen der europäischen Reiseliteratur, von Wilhelm von Rubruk bis Alfred Wegener, immer wieder neu aufgelegt werden. In dieser illustren Sammlung darf auch Antonio Pigafettas „Augenzeugenbericht von der ersten Weltumsegelung“ nicht fehlen. Die nächste Neuauflage ist bereits angekündigt, in einer wohlfeilen Ausgabe: „Das Original im Paperback“.

Bild: Wikimedia Commons

Das Etikett „Original“ scheint hier vor allem der Herausgeber zu verdienen: ein gewisser Robert Grün aus Wien, der offenbar ein Freund origineller Arbeitsmethoden war. Grün publizierte 1968 eine deutsche Fassung von Pigafettas Bericht im damaligen Horst Erdmann Verlag. 1970 legte er eine deutsche Bearbeitung des Bordbuchs von Christoph Columbus nach und 1973, gemeinsam mit seiner Frau, ein Buch über „Die Eroberung von Peru: Die Augenzeugenberichte von Celso Gargia, Gaspar de Carvajal, Samuel Fritz“, alle im Erdmann Verlag.

Was für eine beachtliche Reihe einschlägiger Veröffentlichungen! – dachte sich wohl ein Rezensent im Spektrum der Wissenschaft und attestierte dem Publizistenpaar Grün noch 2015, „ausgewiesene Kenner auf dem Gebiet der Historischen Geographie und des Zeitalters der Entdeckungen“ gewesen zu sein. Völlig zu Recht, denn: