Veröffentlicht am 27. Mai 2025

Des Mythos’ von der ersten Weltumsegelung haben sich schon viele Künste angenommen: Malerei und Musik, Film und Hörspiel, der Comic und, natürlich, die Literatur in ihren verschiedenen Spielarten. Angesichts der Monumentalität des Stoffes musste jede Darstellung letztlich Stückwerk bleiben – bis zu dem Tag, an dem „Elcano“ in See stachen mit dem Ziel, das Heldenepos von den 240, die 1519 von Sevilla ausfuhren, und den 18, die 1522 zurückkehrten, nachdem sie die ganze Rundung der Welt entdeckt und umrundet hatten, endlich in die Sphäre zu heben, in die es gehört: die des Gesamtkunstwerks.

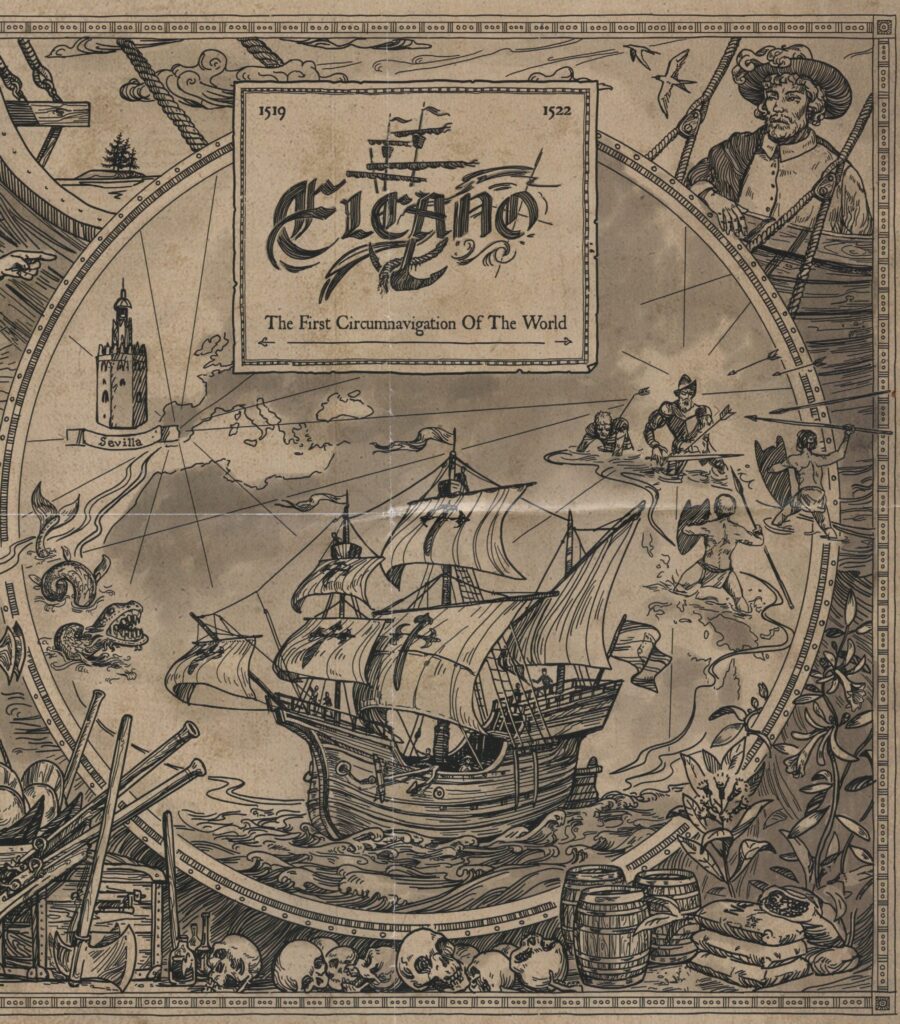

„Elcano“ sind eine Band, die sich dem „Nautical Metal“ verschrieben haben und naheliegenderweise aus der Schweiz stammen, aus Olten im Kanton Solothurn. In diesem Frühjahr haben sie ihr erstes Album veröffentlicht – eine musikalische Reverenz an „The First Circumnavigation of the World“ in 10 eingängigen Tracks mit Titeln wie „Half A World“, „Tierra Del Fuego“ und „78 Days at Sea“.

Die Oltener Interpretation des Genres „Nautical“, die offen ist für vielerlei Einflüsse von Doom über Power und Gothic bis Symphonic Metal und Shanty Chor, erweist sich auf diesem Album als kongeniale Vergegenwärtigung des Mythos. Zwar ist gegen die Befehle des Generalkapitäns eine Frau an Bord gekommen, doch das bringt dem Unternehmen kein Unglück.

Josy Fines sirenenhafter Gesang und ein ungeniert melodiöses Keyboard erzeugen das für die Thematik unablässige Pathos, während Guitarrenriffs für ordentlich Schwere im Kiel sorgen und die rauhen Kehlen des Matrosenchors die Elemente beschwören, damit die stolze akustische Armada nicht in die Untiefen des Kitsches abdriftet – eine Gefahr, die in diesen musikalischen Breiten stets dräut, die „Elcano“ aber gekonnt zu umschiffen wissen. Dies nicht zuletzt auch dank den Lyrics ihrer Songs.

Indem die Texte Schlüsselmomente des Mythos ansprechen, vermessen sie einen weiten Horizont existenzieller Themen, die seit alters an der Seefahrt hängen: Flaute und Wahnsinn, Gier und Verzweiflung, Sturm und Tod, Mond und Sterne, Hunger und Alkohol – das alles in einem durchwegs hohen Ton, der gekonnt zwischen päpstlicher Kanzlei des 15. Jahrhunderts und Coleridge’s „Rime of the Ancient Mariner“ oszilliert.

Zu erwähnen ist last, but not least das liebevolle Artwork, an dem sich Käuferinnen der CD oder Käufer der Vinyl Edition erfreuen können.

„We hope for land, a world without a name

Where our dreams come true, we lay our claim …“

Mit diesem Album haben „Elcano“ nicht nur einen Traum wahrgemacht, sondern auch einen starken „claim“ erhoben auf das definitive musikalische Reenactment der Ersten Erdumsegelung!

Zu Recht gilt sein Werk daher als Klassiker der Reiseliteratur. Es wurde in viele Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche, aber bis vor wenigen Jahren waren alle deutschen Übersetzungen, die es von Pigafettas Bericht gab, gekürzt und

Zu Recht gilt sein Werk daher als Klassiker der Reiseliteratur. Es wurde in viele Sprachen übersetzt, auch ins Deutsche, aber bis vor wenigen Jahren waren alle deutschen Übersetzungen, die es von Pigafettas Bericht gab, gekürzt und

Selbst wenn es sich um einen Nischenmarkt handeln mag: Studiert man das Angebot von spezialisierten Online-Händlern wie „ossiladen.de“, gewinnt man den Eindruck, dass der Sozialismus sich 2024 einer Produktivität und Nachfrage erfreut, die ihm vor 1989 versagt blieben. Wie viele der damals 2,7 Millionen NVA-Reservisten trugen in ihrer Freizeit T-Shirts, auf deren Brust das „Original-Abzeichen“ eines bewaffneten Organs der DDR prangte – mit dem Slogan „TREU GEDIENT“ darunter? Und dann noch eines mit dem Emblem der allseits beliebten „Grenztruppen“?

Selbst wenn es sich um einen Nischenmarkt handeln mag: Studiert man das Angebot von spezialisierten Online-Händlern wie „ossiladen.de“, gewinnt man den Eindruck, dass der Sozialismus sich 2024 einer Produktivität und Nachfrage erfreut, die ihm vor 1989 versagt blieben. Wie viele der damals 2,7 Millionen NVA-Reservisten trugen in ihrer Freizeit T-Shirts, auf deren Brust das „Original-Abzeichen“ eines bewaffneten Organs der DDR prangte – mit dem Slogan „TREU GEDIENT“ darunter? Und dann noch eines mit dem Emblem der allseits beliebten „Grenztruppen“?